한국 기업의 호주 시드니 현지 법인에서 20년 가까이 근무한 지인 한 분이 몇 달 전에 회사를 그만 두셨습니다. 월급쟁이들이 강제 퇴직 비슷하게 회사를 나오게 되면 토사구팽 이라는 말을 떠올리듯 그 분도 아마 그런 상황에 처했던 것 같습니다 . 떠밀리듯 직장에서 나오게 되니 난감하고 대책없는 심정이야 오죽 했을까요. 해외에 지사나 상사를 둔 한국 기업들은 아무리 나라밖에 사무실을 열었다 해도 기업 문화는 한국식을 따르는 경우가 적지 않습니다. 호주 현지 직장인들처럼 5시가 ‘땡’ 하는 순간 ‘칼 퇴근’을 할 수도 없거니와 , 한국 만큼은 아니라 해도 한국인 상사나 동료들과 퇴근 후 술자리를 함께하거나 2차로 노래방을 가는 일이 아무래도 잦습니다. 호주에 산다 해도 한국계 회사를 다니는 한 분위기상 어쩔 수 없이, 아니면 본인들이 좋아서 ‘한국의 밤 문화’ 를 옮겨오는 것입니다. 물론 한국도 요즘 젊은 세대들의 퇴근 후 문화는 기성세대와는 사뭇 다르다고 들었습니다. 하지만 이번에 회사를 그만둔 그 분처럼 4, 50대 직장인들은 거의 비슷한 일상의 쳇바퀴를 돌면서 조직 생활을 해오지 않았나 싶습니다. 그 분의 퇴사 소식을 접하니 ‘ 중년 남성들은 무엇으로 사는

1950년대에 미국의 치과에 이런 문구가 적혀 있었다고 한다. “ No children under age 13 treated in this office". 하지만 60년이 지난 현재 한국에서 어린이들만을 진료하는 치과가300곳을 넘는 것으로 예상된다. 참으로 격세지감을 느끼지 않을 수 없다. 미국 통계에 의하면 전체 어린이들의 약 20%정도를 소아치과 의사들이 진료한다고 한다. 아직까지 우리나라에서 이와 비교할 수 있는 통계자료는 없지만 미국 통계보다 훨씬 더 낮을 것으로 필자는 추측한다. 대한민국 치과의사는 25,000명쯤 되는데 그중에 소아치과 의사는 900명 정도 된다. 대략 3%에 해당된다. 이러한 수치를 볼 때 우리나라 어린이들의 치아 건강을 지키는 파수꾼은 소아치과 의사가 아닌 일반 치과의사 선생님들이다. 개원의 선생님들에게 소아치과는 치과대학을 졸업한 이후 세미나를 통해서 업데이트 할 수 있는 기회가 거의 없다시피 한 것이 지금의 상황이다. 따라서 필자는 인터넷 신문인 Dentin(Dental Inside)을 통해서 제 경험과 지식들을 에세이 형식으로 표현하고자 합니다. 소아치과 개원의인 필자가 주변 일반 개원의 들을 만나면 사실 공통되는 주제가

[환자 이야기] 며칠 전 지인들과 술자리에서 안주로 나온 오징어 다리가 이상하게 안 씹히더니 다음 날 자고 일어났더니 이가 좀 흔들리는 것 같았다. 평소에도 가끔 있었던 증세 였기에 늘 그렇듯이 좀 지나면 나아지려니 했다. 하지만 이번에는 이상하게 흔들리는 증상이 날이 갈수록 심해지고 불쾌한 느낌도 더 커졌다. 이를 잘 닦지 않아도 썩지 않는 체질이라 평생 치과 한번 가지 않고 살아 온 것을 자랑으로 여겨왔지만, 할 수 없이 치과를 찾았다. X-ray(엑스레이)를 찍고 여기 저기 살펴 본 의사가 "잇몸이 다 망가져 거의 다 뽑고 틀니를 해야 한다"고 했다. 임시로 라도 쓰게 일단 치료를 해달라고 이야기 했지만, 수명이 다 했다고 거부하는 치과의사. 하나도 썩지 않은 생니를 뽑으라는 것도, 가격이 싼 일반 진료를 안 하려는 것도 도무지 신뢰 할 수 없어 다른 병원으로 가봤다. 그런데 여기는 한술 더 뜬다. 다 뽑고 임플란트를 하란다. 얼마 전 까지만 해도 멀쩡하던 이를 갑자기 다 뽑아야 한다는 주장을 믿기도 어렵고 그렇다고 다른 방법도 없는 듯 하고 정말이지 답답하고 힘이 든다.[치과의사 이야기] 일진이 참 안 좋은 하루다. 심상치 않은 눈초리로 나를 훑어보는

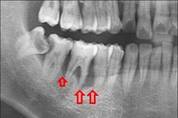

산본 이마트 뒷편 플로리다치과 김대성 원장은 경북치대를 졸업하고 이대목동병원 구강외과에서 수련을 마쳤다. 그리곤 미국 플로리다치대로 건너가 다시 2년을 공부했다. 미국에선, 임시면허를 받아 환자 치료까지 맡았었는데, 탄탄한 기초에 바탕을 둔 전통적 술식을 구사하는 그들에게 김 원장은 썩 괜찮은 턱교정 술식을 선보여 유사 환자의 경우 의례 김 원장 차지가 되게 만들기도 했다. 귀국 후 연고도 없는 산본에 플로리다 치과를 연지 올해로 5년째다. 이 기간 동안 김 원장은 꾸준히 병원을 성장시켰다. 초기 임플란트에 치중해 다양한 케이스를 경험했고, 한 때 실패 임플란트 재수술 치과를 구상하기도 했었다. 하지만 임플란트 호황기는 의외로 빨리 저물었다. 지금은 임플란트 위주로 치과를 운영하기엔 환경이 너무 좋지 않다.다행히 김대성 원장은 사랑니 발치로 틈새를 개척해냈다. 의도한 것은 아니었지만, 우연히 맞게 된 사랑니발치 환자가 주위에 ‘아프지 않게 빨리 뺀다’는 소문을 내줬다. 환자들이 하나 둘씩 모여 들면서 김 원장은 어느새 인터넷에서 사랑니 발치의 달인이 돼 있었다. 요즘은 적게는 10명, 많은 날은 30명이 넘는 사랑니 발치 환자들이 매일 줄을 선다. 이쯤 되고

요즘 TV는 드라마와 오락물 쇼가 대세다. 쇼 내용은 출연자들이 얼마나 망가지느냐 하는 변태시합이요, 개그도 무의미한 자기학대나 나중에 왜 웃었는지 기억도 못하는 인스턴트가 주류다. 그래서 비 호감 용모와 저급한 상소리, 반말과 무례가 뜬다. 인내력·집중력을 키우지 못하는 교육, 깊이 없는 즉석 감정발산의 일상화 같은 병리현상의 원인에 대한 진단은 다른 기회로 미루고, 가수 싸이의 최신 히트 곡“We're the One."을 보자. “숨이 턱에 찰 때 내 손을 잡게.” 반말로 호소하는 랩은 직설적인 대화체요, 무대에서는 춤과 바디 랭귀지가 곁들여져 관객과의 교감은 스킨십에 필적한다. “넘어질 순 있어도 쓰러질 수는 없어.”에서 두개의 동사 모두 영어로는“fall down"이다. 넘어지다 자체는 자동사 쪽이지만 외부원인에 의한(돌 뿌리에 걸려) 경우가 많고, 쓰러지다는 타동사에 가깝지만(총탄에 맞아) 여기서는 의지(will)가 꺾인다는 의미가 들어있다. “--수는 있지만 --수는 없어”에서 앞의‘수’는‘경우’와 같은 객관이, 뒤의‘수’는 가능 조동사의 의미, 주관이 실려 있는 것이다. 결코 스스로 무너지지는 않겠다는“의지의 강조”다. 싸이는 살찐 몸매에 비 호