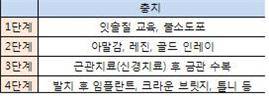

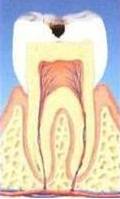

만약 충치가 치수까지 전달이 되었다면(왼쪽 사진) 환자는 큰 고통을 호소할 것이다. 이 때 해당 치아는 수명이 다 했다고 보고 감염된 치수 조직을 완전히 제거해 버리고 내부를 채우는 근관치료(신경치료)가 필요하다. 이 때 치아는 형태는 유지되지만 생명은 없는 죽은 나무와 같은 상태가 된다. 비록 살아있는 치아는 아니다 하더라도 치아의 가장 중요한 기능이 저작에 있는 만큼 형태를 유지하는 것은 큰 의미가 있다.

이 시기를 지나면 환자는 더 이상 아픔을 느끼지 않는데(오른쪽) 충치가 여기까지 진행된 치아는 신체 내에서 세균에 의한 감염 위험을 높이는 인자가 될 수 있기 때문에 가능한 빨리 발치해야만 한다.

뇌를 담당하는 신경외과 의사에 비해 치과의사가 불리한 이유는 CT와 MRI로 상당량의 내부 정보를 알 수 있는 신경외과에 비해 X-ray로 알 수 있는 치아 내부의 정보는 매우 한정적이라는 것이다. 우리가 흔히 충치라고 하는 현상은 세균과 그 부산물에 의해 치아의 경조직이 탈회되는 현상이다.

그런데 문제는 그 탈회가 30~40%까지 진행되기 전에는 방사선 사진에는 나타나지 않는다는 점이다. 의사가 눈으로 판단하는 것은 바깥의 상황일 뿐이고 그나마 안쪽을 들여다 볼 수 있는 X-ray 역시 부정확한 상황. 결국 직접 충치를 제거해 보기 전까지는 정확한 충치의 정도를 알 수가 없다. 가벼운 충치로 예상하고 충치를 제거하는데 다 제거하고 보니 신경까지 닿을락 말락하는 상황이라면 의사 입장에서 참 어려운 선택을 내려야 한다.

상아질까지 진행된 충치는 대부분 약간의 불편감 정도일 뿐 심한 동통을 유발하지는 않는다. 하지만 충치를 제거하는 과정에서 발생하는 열과 기계적인 자극은 내부의 치수를 괴사시켜 동통을 유발할 수 있다. 치과에 가서 치료를 받고 돌아왔는데 치료 전 보다 아픈 정도가 더 심해졌다면 누구라도 치과의사의 잘못된 진료 탓으로 여길 것이다. 미리 근관 치료를 시행한다면 그 아픔을 막을 수도 있지만 2단계 수복 치료만으로도 불편감 없는 상태를 유지할 수 있을 가능성도 무시 못한다.

결국 치과의사는 둘 중 하나를 선택할 수 밖에 없다. 과감하게 3단계 진료인 근관치료로 넘어갈 것인지 아니면 2단계 치료를 시행하고 나중에 치아에 통증이 느껴지면 그때 근관치료를 해야한다는 조금은 구차한 설명을 할 것인지를. 그리고 이것이 각 치과 마다 진단과 진료비가 차이가 나는 이유 중 하나이다. 충치의 진행 정도를 명확하게 나눌 수 없기 때문에 의사 마다 진행 정도를 다르게 볼 수 있다. 또 같은 진단을 가지고도 의사의 취향이나 환자의 성향에 따라 다른 진료법을 택할 수도 있다.

여기까지 이야기를 이해한 독자분이라면 이런 질문을 할 수 있을 것이다. '애매한 경우 바로 3단계 진료인 근관 치료로 넘어가면 고민하지 않아도 되지 않을까?' 다음 주에는 근관 치료에 대한 설명과 함께 위의 질문에 대한 대답을 진행할 예정이다.

글: 이승훈

필자 이승훈은 단국대학교 치과대학을 졸업하고

현재 이수백치과 원장으로 근무 중이다.

대한치과의사문인회 회원으로 진료와 더불어

개성이 강한 작품활동을 꾸준히 이어가고 있다.